Série d’articles rédigée par Nathan Gain - FOB et Florent de Saint Victor - Mars Attaque. Après une première partie abordant le lancement du programme MGCS et une seconde partie sur les questions industrielles, la troisième et dernière partie traitera des questions technologiques.

Crédits: KNDS.

Quels grands axes technologiques attendus ?

Le général Beaudouin (EMAT) indique : "En termes de mobilité, la roue perd ses capacités de franchissement d'obstacles à partir de 32 tonnes environ. Or, la masse nécessaire à la protection du MGCS dépassera largement les 40 tonnes et imposera des chenilles. Néanmoins, les nouveautés technologiques à venir permettent d'optimiser les performances pour ne pas créer des monstres de 70 tonnes et plus. Elles pourraient être :

- Des automatismes poussés limitant l'équipage, et donc la masse nécessaire de la cellule de survie ;

- Une protection limitant la nécessité de blindage passif lourd, en utilisant des solutions innovantes de destruction à distance des menaces arrivantes (comme le système « hard kill ») ;

- Une différenciation des armements selon les plateformes, plutôt qu'un seul armement très lourd polyvalent, comme est actuellement le canon de 120 mm sur le Leclerc".

À la demande des utilisateurs finaux, les militaires, un point d'importance particulier sera apporté dans la recherche d’un tonnage maitrisé, pour garantir la mobilité, la vélocité et l'agilité des véhicules, notamment grâce à des nouveaux blindages et des systèmes de protection actifs / passifs. Soit une protection non uniquement basée sur la masse, en ajoutant uniquement des couches successives et de l’épaisseur au blindage. Masse et mobilité toujours, comme l’indique un militaire français : "La chenille souple résiste étonnamment bien grâce à sa structure à bandes. Dans 5 ans, les industriels atteindrons potentiellement les 50 tonnes voir les 55 tonnes. Passer ce cap sera en revanche très dur pour des raisons de refroidissement". Autant de choix qui restent encore à finaliser dans le cadre des études actuellement menées.

Des études préalables (cf. premier article), quelques technologies clés ont été identifiées comme nécessaires, rappelle l’Institut Saint Louis (ISL), notamment :

- Une survivabilité à augmenter (blindage actif pour réduire la signature, blindage réactif contre les munitions à haute énergie, cellule de survie dans le châssis pour l’équipage, systèmes de protection hard et soft kill contre les missiles et roquettes, etc.) ;

- Des capacités de reconnaissance/identification longue portée et automatiques à 360° (avec des interfaces de réalité virtuelle), et des drones pour la surveillance hors de la vue ;

- Une capacité augmentée de partage / utilisation des données (IA).

Ainsi que des questions à trancher sur la capacité de l’équipage (réduit ou non à 2, conservé à 3, voir augmenté à 4) pour à la fois gérer la plateforme principale et à gérer l’ensemble des drones (terrestres et aériens).

De ces mêmes études passées, dans le domaine de l’armement, il était indiqué pour les technologies clés identifiées selon l’Institut Saint Louis (ISL) :

- Une hausse du calibre des munitions (pour un pouvoir de destruction accru à courte portée face à d’autres chars) ;

- Des missiles hyper véloces pour défaire des chars, à moyenne portée ;

- Des munitions de précision tirées par canon ou des missiles anti chars pour des cibles longue portée (notamment des engagements hors de la vue ou mode dit Non Line of Sight - NLOS), type missiles MMP à portée étendue ;

- Des lasers haute énergie pour défaire les drones à courte / moyenne portée ;

- Un armement téléopéré (donc des tourelles/tourelleaux non habités).

Parmi les autres réflexions en cours sont citées l’armement à grand débattement pour atteindre les points hauts, les tirs en courbe, le laser gun, etc. Sur le laser gun, ce système nécessite une conduite de tir extrêmement performante car devant être capable d’accrocher et de suivre très précisément une cible aussi petite, furtive et évasive qu'un drone. Et cela dans certaines conditions particulières d’environnement (météo, température, etc.), pour garantir une portée et précision suffisantes. "D'autant que l'effet contre un drone nécessite l'application du laser durant quelques secondes. Un beau défi technique à réaliser. Mais un système encore peu opérant contre une essaim de drones en l’état (avec une saturation du système par le nombre de cibles)", précise un ingénieur français. Aujourd’hui, les recherches permettent d’obtenir la destruction d’un drone de taille moyenne en moins de 5 secondes à 50 mètres entre la détection et la neutralisation. Pour des appareils plus importants, "il faudrait viser un moteur ou un endroit sensible pour la destruction rapide d'un drone plus grand", précise un industriel.

Un débat à venir concernant l’armement principal

Pour l’armement principal, un débat devra avoir lieu entre plusieurs options. Même si, selon un observateur, et comme déjà indiqué dans la partie précédente sur la modularité possible des sous-systèmes, "il n’est pas impossible qu’il y ait des mixtes, et des tourelles différentes. Par exemple, un canon de 40mm Nexter pour accompagner le 130mm Rheinmetall", indique un observateur. On peut également envisager, un couplage des canons de 40 et 140mm de Nexter. Ou des tourelles spécifiques selon les pays. Mais d’ores et déjà, un débat devrait intervenir concernant le calibre de l’armement principal. Surtout depuis que Rheinmetall, visant explicitement la montée à bord du programme MGCS, a récemment présenté un canon de 130 mm alors que de son côté, Nexter soutient la technologie du canon de 140 mm comme seul à même de fournir l’énergie nécessaire pour traiter les cibles envisagées à l’horizon 2040.

Le spécialiste français des blindés Marc Chassillan explique : "une fois de plus la stratégie de Rheinmetall est très cohérente car elle utilise le soft power et le pouvoir de suggestion à merveille en laissant penser que le 130 mm est le canon "naturel" du MGCS. Si ils proposent une revalorisation des Leopard 2 en service avec cette nouvelle tourelle, cela répandra le "standard 130" qui finira par s'imposer. Malheureusement et en l'absence totale de stratégie produit côté français, on n'organise pas la contre-attaque. A ma connaissance aucun choix n'a formellement été fait sur l'armement du MGCS qui, à l'image du SCAF, devrait voir évoluer plusieurs plateformes connectées, avec équipage ou robotisées ou optionnellement robotisée. Les lasers, missiles de tous types, canons voire micro-ondes ont été listés parmi les technologies possibles. Quant aux canons, il n'est pas surprenant de voir Rheinmetall faire la promotion de son 130 mm révélé au grand public il y a 4 ans. Nexter a son 140 mm qui a le mérite d'avoir tiré ses premiers obus il y a plus de vingt-cinq ans, avant que l'écroulement de l'URSS ne mette fin au programme. Mais l'investissement réalisé reste pertinent et le 140 ne demande qu'à être décongelé car c'est une solution dérisquée qui fonctionne parfaitement. L'enjeu est ni plus ni moins que le futur standard OTAN dans le domaine". Précisant les apports des essais et campagnes de tirs notamment réalisés dans le cadre du Leclerc 140 mm dit Terminateur, un autre responsable précise : "Et tant pis alors pour le 140 si il n’est pas choisi, même s'il est déjà déverminé, testé, validé, et supérieur en puissance de feu. Le 130 est sans doute intéressant parce qu’il est possible de probablement stocker plus de munitions, mais il n'est pas dit pourtant que le 130 soit suffisant. Le 140 a exactement la même largeur hors-tout que le 120, c'était dans le cahier des charges et ça explique pourquoi il y en a autant en nuque de tourelle du Leclerc "Terminateur" que dans un XL classique. Les obus étant plus longs dans les deux cas, la nuque devra être plus longue à chaque fois".

D’autres experts considèrent que le calibre de 130mm est intrinsèquement insuffisant pour répondre aux exigences de performance (en particulier le pouvoir de perforation), définies par les High Level Requirements (HLR) du programme MGCS. Dans ce contexte, Nexter, capitalisant sur ses travaux antérieurs sur le 140mm, a lancé de nombreuses études, se traduisant en particulier par une campagne de tirs réels, avec canon de 140mm intégré en char, au printemps 2019, contrairement au canon de 130mm de Rheinmetall qui pour l’instant n’a réalisé que des tirs sur affût. Parallèlement, la direction Munitions du groupe Nexter poursuit des réflexions dans le domaine de la munition elle-même de 140mm aussi bien en terme de compacité avec notamment le recourt à la technologie des munitions télescopées, que de performance (travaux sur le projectile flèche de grande longueur). Au travers de ses tirs instrumentés en char, Nexter a également démontré la capacité de l’armement 140mm à être intégré dans une plateforme légère (50t) grâce à une impulsion réduite du canon.

Enfin, la maîtrise de la technologie du chargement automatique fait aussi parti des atouts de la solution proposée par Nexter. Le char Leclerc a été précurseur dans l’utilisation du chargement automatique dont l’intérêt (compacité de la tourelle, réduction du nombre de servants) et la fiabilité a été démontrée depuis le début des années 90. La maîtrise de ce type d’équipement est perçu comme indispensable pour satisfaire les exigences d’allègement, de compacité, d’automatisation voulues pour MGCS.

La robotisation est encore à développer

Dans le domaine de la robotique, des étapes restent encore franchir, comme le rappelle Delphine Dufourd-Moretti), responsable de la division architecture des systèmes terrestres à la DGA, pour aller au-delà des premières introductions de plateformes robotisées au sein du programme Scorpion : "[Des] études devront se poursuivre pour traiter de tâches de plus en plus complexes, dans des environnements plus déstructurés et hostiles, avec des niveaux d’interaction homme - machine évolués incluant des interfaces multimodales (combinaison d’informations visuelles, auditives ou haptiques, interfaces neuronales non invasives, dialogues en langage naturel, réalité augmentée et virtuelle, etc.) afin d’aboutir au véritable robot équipier. Il s’agira également de mettre l’accent sur la robustesse des traitements de données capteurs, la sûreté de fonctionnement des architectures de contrôle des robots ou encore la résistance au leurrage des modules fondés sur l’IA ». Elle continue en précisant : « Il est en effet possible dès à présent de pallier certaines limitations à travers des concepts de type « autonomie ajustable », testés dans le cadre de l’étude Tarot [PEA pour une Etude des technologies d'autonomie décisionnelle pour les robots terrestres]. Cela peut permettre à l’opérateur de reprendre la main lors d’une phase délicate (l’enjeu étant aussi de pouvoir débrayer des automatismes dans certaines situations, par exemple pour forcer un franchissement d’obstacle) ou lorsque la machine le réclame parce qu’elle détecte une dégradation de ses performances".

Comme le résume le général Beaudoin (EMAT) sur la question des automatismes poussés : "Nous avançons avec pragmatisme, volonté et responsabilité. Pragmatisme car nous connaissons parfaitement les limitations actuelles des automatismes et savons donc que l'introduction de robots nécessitera des hommes dédiés pour les mettre en œuvre techniquement et superviser leur manœuvre tactique. Pragmatisme toujours car nous ne savons pas encore dans quelle mesure les robots favoriseront (ou pas) la manœuvre des unités. Volonté car nous voulons pousser les expérimentations jusqu'en opérations et que nous pensons que nous serions fous de ne pas pousser à fond l'exploration de l'emploi de grands robots". Il poursuit indiquant : "L'introduction de robots dans les unités des forces nécessitera des hommes dédiés à leur emploi tant technique que tactique. Aujourd’hui, au sein de l’armée de Terre, on estime à 5 hommes (dont un sous-officier) le besoin en supervision de deux robots avec charge utile complexe. L'idée première du robot n'est d'ailleurs pas tant d'économiser des hommes que de les éloigner du danger immédiat. Avec les progrès de l'automatisation, on pourra espérer une économie, qui restera légère, de cette "facture RH"". L’armée de Terre défendant ainsi l’intérêt des versions habitées, qui permettent d’avoir les hommes au cœur du combat, en prise directe avec l’environnement (sans passer par la réalité via écrans interposés) pour éclairer la prise de décision. "L’homme encore plus fort que l'IA face à la diversité de tâches et à l'imprévisibilité ! Et surtout... il est responsable (devant les autres et devant la loi). Et puis il y a l'intime conviction, consubstantielle du décideur, intraduisible en IA... Intime conviction que d'aucuns assimilent à un excès de vitesse de l'intelligence", conclut-il.

Ainsi, dans une approche progressive, l’armée de Terre avance pas à pas, comme le préçise le colonel Espitalier (coordonnateur Intelligence Artificielle - Robotique - Simulation - Logistique au sein de l’EMAT) : "L’accélération recherchée dans le combat collaboratif ne pourra être atteinte que grâce à une aide "intelligente" dans la perception du champ de bataille : premier niveau d’IA, les algorithmes de protection (PROCOLL) et d’observation (OBSCOLL) collaboratifs sont d’ores et déjà au cœur de ce combat. À plus longue échéance, l’armée de Terre a pour objectif de mettre en œuvre des systèmes automatisés évolués jusqu’à atteindre le concept de l’équipier électronique, notion intégrant des impératifs de confiance, d’autonomie et de contrôle. Au cœur du projet MGCS (Main Ground Combat System), l’utilisation et la maîtrise de capacités d’IA sont un enjeu important pour l’armée de Terre. La performance de ces actions continuera à être conditionnée par la capacité à les soutenir : robotisation de la logistique et maintenance prédictive sont en conséquence des axes forts du développement capacitaire de l’armée de Terre".

Les briques technologiques possibles du côté du groupe Nexter

Il convient ici de rappeler que Nexter est membre de l’ARGE (Société commune Rheinmetall, KMW, Nexter) en charge du 1er contrat franco-allemand d’architecture MGCS (dit SADS1, "System Architecture Design n°1") notifié le 12/05/2020. Dans le cadre de ce contrat, et pour assurer la pertinence des propositions d’architectures MGCS que Nexter sera amené à faire, Nexter est en relation avec les industriels français clés du secteur et assure le rôle de chef de file de la BITD Française.

MAJ : Ainsi, à partir de cet été, Nexter débutera un dialogue avec les fournisseurs de solutions technologiques intéressés (de toutes tailles : start-ups, PME, ETI...), sur les propositions de valeur des uns et des autres et sur les technologies qui pourraient être embarquées à terme dans le programme. MGCS sera ainsi réellement un moteur d'importance pour la BITD terrestre française, en termes de R&D et de production, sur les décennies à venir.

Alors que la chronologie implique des 1ères livraisons aux alentours de 2035, les technologies qui seront choisies au sein du MGCS (les sous-systèmes majeurs devraient être choisis d’ici 1 à 3 ans) sont encore, pour la plupart, en cours de développement, et pour certaines n’ont rien à voir avec celles équipant actuellement les blindés et véhicules en cours d’utilisation. Sans en faire une liste exhaustive, il est déjà possible d’en mentionner quelques-unes. Le programme prévoit pour cela la réalisation en collaboration de 14 démonstrateurs technologiques majeurs (ou "Main Technological Demonstrators"), via des contrats destinés à concevoir et réaliser des démonstrateurs physiques d'équipements majeurs qui constitueront les plateformes MGCS. Certains démonstrateurs étant plus particulièrement centrés sur certaines technologies ou certains domaines.

Ainsi, sur quelles briques technologiques et compétences travaille Nexter en parallèle des études d’architecture-système ?

D'abord, une expertise reconnue dans l'architecture de chars (via une maîtrise complète avec le char Leclerc, avec des compétences en cours de réactivation, notamment via les programmes dits Terminateur et EMBT, voir partie précédente), et sur un nombre certain de technologies clés (dans les domaines : protection, puissance de feu et automatisation de la séquence de tir, mobilité automatisée, relation homme-robot…). Pour ces dernières, il est possible de citer :

- Le développement de munitions pour l'armement principal (en 140 mm) via, par exemple, un obus type 140 LITA (Low Impulsion Telescoped Ammunition). Les munitions étant clairement un point d’importance, alors que des travaux avec KMW sont en cours pour permettre le tir de munitions d’artillerie et de char Nexter sur des matériels KMW, Nexter Munitions ayant pu faire récemment des premiers essais suite à l’invitation du club Leopard.

- Des blindages réactifs en cours d’essais d’environnement, permettant de garantir un niveau de protection adéquat, avec une masse maitrisée (en plus d’études sur la furtivité active, dans la continuité des études portant sur le système Caméléon) ;

- La maîtrise des plateformes robotisées, au travers de sa filiale Nexter Robotics dont la performance de ses petits robots est déjà reconnue, avec dernièrement des contrats passés avec les armées françaises et canadienne. Un travail est fait à la fois pour améliorer progressivement l’autonomie des robots, augmenter le nombre des fonctionnalités embarquées et monter en classe de tonnage.

- La maîtrise de la relation homme-robot avec des travaux de simulation temps réel, permettant de mettre en situation un équipage de char à bord du futur MGCS multiplateformes pour lui permettre de comprendre ce que signifie d’opérer à distance des capteurs et des effecteurs localisés sur des plateformes robotisées, de comprendre les apports et les limites des plateformes robotisées.

- Des éléments pour la protection rapprochée anti-aérienne, en particulier à base d'une tourelle de 40 mm et d'une munition à la capacité anti-aérienne dédiée. Il pourrait s’agir de l’obus A3B-T de CTA International, parfois rebaptisé Kinetic Air Burst (KEAB) pour souligner l’éventualité d’un usage dual contre cibles terrestres et aériennes. Son développement est en cours en vue de le rendre opérationnel, pour la partie anti-aérienne, vers fin 2020 / début 2021.

- La poursuite des travaux sur les obus guidés à précision métrique (tête militaire Menhir devenue le programme Katana qui mobilise les équipes de recherches, avec des financements complémentaires de la DGA pour arriver aux exigences souhaitées, en plus de l’auto-financement accordé par KNDS).

(Crédits : Nexter).

Autant de points qui auraient pu être présentés (parmi d'autres) lors du salon Eurosatory (annulé, crise du Covid-19 oblige).

Du côté de Rheinmetall

Sans faire là aussi une liste exhaustive, il est possible de citer plusieurs axes de recherches.

Au sein de l’entreprise Rheinmetall, les travaux d’études de R&D (notamment au sein de la division dite Integrated Electronic Systems) ont démarré :

- En 2018-19 via des méthodes dites de "live virtual constructive simulation" (LVC), pour la mise en œuvre de l’environnement de simulation de la phase dite de Concept Development & Experimentation (CD&E). Il sera utilisé pour les prochaines années en lien avec les clients militaires.

- En parallèle des travaux d’études préliminaires sur l’architecture sont menés, tout comme dans le domaine de l’interface plateformes habitées / robots ou "future manned – unmanned teaming" (MUM-T).

- L’entreprise pousse aussi son avance dans le domaine des systèmes de protection hard-kill (avec son APS nommé ADS (Active Defense System) de Rheinmetall Protection Systems GmbH, aussi appelé StrikeShield aux USA), des systèmes aujourd’hui opérationnels.

- Comme déjà vu, sur un canon L51 de 130mm, dévoilé en 2016, et présenté en 2019 comme explicitement associé au programme MGCS. Rheinmetall annonçait alors travailler sur « un démonstrateur de tourelle inhabitée de calibre 130 mm équipée d’un système de chargement automatique ».

(Crédits : Rheinmetall).

Aujourd’hui pour sa part, le responsable des développements produits ‘chars de combat’ de KMW travaille sur plusieurs projets : MGCS évidemment, APVT (l’hybride amphibie – LIEN FOB), l’E-MBT, l’OMBT-Leo 2 (en collaboration avec l’EDA, pour la modernisation de ce char). Sans que les technologies soient clairement présentées.

Des apports variés de l’ISL

L’ISL rappelle pour sa part que le MGCS est un projet à long terme comprenant cinq étapes clés : l’analyse des besoins, l’étude des concepts, le développement et la démonstration des technologies, la réalisation du démonstrateur système et la production. Les deux premières étapes se sont achevées en 2018, l’ISL ayant fortement contribué à l’étude des concepts. Comme indique l’ISL, "L’équipe de programme mixte franco-allemande en cours de montée en puissance au BAAINBw évaluera les résultats de cette étude d’architecture, qui devrait proposer entre autres certains choix technologiques".

(Crédits : ISL).

Au-delà de ces études, l’institut précise être en mesure de proposer un certain nombre de technologiques innovantes pour le MGCS par rapport aux domaines de puissance de feu, protection et survivabilité, intelligence et autonomie des plateformes robotisées, surveillance, détection, reconnaissance et identification (SDRI). Parmi lesquelles :

- Dans le domaine de la puissance de feu : "L’ISL améliore la performance des armes, notamment la vitesse de bouche (allant jusqu’à 2000 m/s pour un canon de calibre de 120 mm), à calibre et encombrement équivalents, en concevant de nouvelles poudres propulsives, notamment par impression 3D", nous indique l’ISL. Ainsi que des recherches dans le domaine des munitions guidées (antennes miniatures, unités de navigation bas coût, actuateurs aérodynamiques ou pyrotechniques, etc.).

- Dans le domaine de la protection et survivabilité : "L’ISL développe des matériaux de protection avancés suivant trois axes : la protection balistique des personnels et des véhicules, la protection active contre la menace laser [notamment sur les optiques] ainsi que l’étude des effets du vieillissement sur les propriétés des matériaux". À la fois pour le blindage passif, réactif et actif contre les charges creuses, les projectiles flèches et les charges explosives.

- Dans le domaine de la mobilité visant l’autonomie des plateformes robotisées : "L’objectif de la recherche effectuée par l’ISL dans ce domaine est de fournir des briques technologiques pour le développement de l’intelligence et de l’autonomie des plateformes robotisées, notamment la navigation autonome par vision artificielle, utilisable dans les contextes où le GPS et systèmes équivalents sont très perturbés (brouillage, leurrage, navigation sous canopée voire en intérieur, etc.). Une première version de ce système STAMINA, montée sur un petit robot pour la démonstration technologique, a ouvert le tableau "Innovation" du défilé du 14 juillet 2019, place de la Concorde à Paris". Une version "lourde", le STAMINA-UGV Aurochs a été dévoilée en janvier à Paris lors de la Fabrique Défense, proposition innovante initiée par des réflexions menées avec l’État-Major de l’Armée de Terre (EMAT) et le Planungsamt der Bundeswehr (PlgABw) allemand.

- Dans le domaine SDRI : "Dans le domaine optique, l’ISL développe l’imagerie active qui permet de maintenir les capacités d’observation par tous temps. Dans le domaine acoustique, les réseaux de capteurs de l’ISL sont capables de détecter tous azimuts l’approche de menaces très discrètes tels que les drones aériens". Baptisée Laser Gated Viewing (LGV), cette imagerie par illumination laser est efficiente de jour comme de nuit et s’avère particulièrement adaptée à la vision en milieux troubles, par exemple en cas de pluie, de brouillard ou de fumée. Deux formes d'onde sont particulièrement prometteuses pour MGCS, voire CIFS : l’infrarouge proche (NIR) et l’infrarouge court (SWIR). Plus mature, le premier a déjà permis à l’ISL de construire un système doté d’une capacité d’observation supérieure à 20 km et d’une excellente résolution. Toujours dans domaine de l’optique, l’ISL propose d’utiliser l’information produite par la réflection des photons sur une surface, permettant à l’observateur d’obtenir une image d’une cible même si celle-ci se trouve hors du périmètre de vision des capteurs. "Ces informations peuvent être révélées par une par approche d’imagerie computationnelle en enregistrant les informations transitoires du temps de vol des photons et en les analysants avec des algorithmes puissants", explique l’ISL. Bien que parvenues à un niveau faible de maturité technologique, cette brique "NLOS" pourrait s’avérer très utile pour les plateformes de MGCS lors d’opérations en environnement urbain.

Le concept d’imagerie NLOS conçu au sein de l’ISL (Crédits: ISL)

L’ISL préçise bien que sa mission "est de porter des idées à la démonstration de briques technologiques. Ensuite, c’est aux industriels de combiner ces technologies dans une architecture système globale". Sachant que d’autres pistes peuvent être d’intérêts dans un avenir proche : "L’ISL conduit des recherches et produit des innovations répondant aux défis du combat et de la protection :

- Des projectiles à plus grande portée et embarquant des matériaux énergétiques plus sûrs pour protéger leurs servants, mais qui en même temps sont plus précis et porteurs d’une charge à effets circonscrits pour éviter les dommages collatéraux ;

- Des dispositifs de détection de la menace adverse – les sources adverses d’énergie de perturbation ou de destruction ;

- Des dispositifs d’atténuation des effets de ces sources ;

- Des dispositifs de protection vis-à-vis des effets de la partie résiduelle de l’énergie de destruction atteignant les combattants et leurs véhicules ;

- Des moyens alternatifs de projeter sur l’adversaire à neutraliser une énergie de perturbation ou de destruction : canon électromagnétique, lasers, micro-ondes de forte puissance…".

Ainsi, des études sont déjà menées pour :

- Des matériaux plus légers et plus résistants pour une meilleure protection, via des études sur la métallurgie fine de poudres qui, par frittage, permet d’obtenir des composites métal/ céramique, métal/polymères, multi-couches, ou encore renforcés par particules, produits à partir de métaux et d’alliages métalliques, de céramiques, de polymères. Par exemple pour les pare-brises et autres optiques.

- Des études sur les canons dits non conventionnels (une meilleure répétition des tirs sans distorsion, haute vélocité) :

- Type "electrothermal-chemical guns" avec l’électricité – générateur à plasma - pour déclencher les poudres des munitions, déjà ancien, mais intérêt renouvellé, et des développements pour le moment sur des calibres de 20, 60 et 120 mm) ;

- Type "electromagnetic railguns", système électromécanique conçu pour propulser un projectile par énergie électrique. Des vitesses de bouche supérieures à 3000 m/s ont d’ores et déjà été obtenues (suivant le calibre de l’arme et la masse propulsée). Potentiellement autant pour MGCS que pour CIFS (et pour des déclinaisons navales). Avec une artillerie longue portée (plus de 200 km), des temps de vol réduits, l’absence de poudre, donc la réduction du risque pyrotechnique. Avec des études notamment sur les capacités de stockage d’énergie, avec des enjeux de compatibilité avec le reste des équipements électroniques présents par exemple, ou comportement des projectiles une fois expulsés).

- Des études sur la protection des véhicules blindés lourds face à des Ogives à charge creuse (notamment pour analyser la réaction de ces ogives avec les différentes solutions de protection existantes : passives ou actives), aux pénétrateur à énergie cinétique (ou obus flèches), face aux blasts des IED de nouvelle génération (avec explosifs faits maisons, et en quantité plus importante), notamment en travaillant sur la distorsion du blast (avec une diffraction des ondes) ou en absorbant le blast avec des matériaux absorbants.

Du côté de la motorisation

D’autres défis sont à relever comme la gestion de l'énergie, pour des armées modernes hautement numérisées et dotées de très nombreux équipements électroniques. Ainsi, selon un responsable militaire, "La gestion des (trop) nombreuses batteries (leur rechargement notamment) différentes au sein d'un simple groupe de combat d'infanterie est un vrai casse-tête. Une rationalisation massive s'impose, pour ce niveau comme pour les niveaux supérieurs et demain les véhicules. Pas simple voire impossible tant qu'on considérera la batterie comme un élément secondaire du système d'armes considéré, ce qu'elle n'est pas ». Dans le domaine de la motorisation, le général Beaudoin (EMAT) précise : « Le souci immédiat principal n'est pas fondamentalement écologique, mais autour d’autres points : 1. Approche silencieuse de l'ennemi 2. Effet de "post combustion" sous le feu par addition des motorisations 3. Si la motorisation thermique est HS, pouvoir se dégager par autre motorisation 4. Gestion de l'énergie du véhicule car il y a des besoins énormes pour les radios, la vétronique, les brouilleurs, etc.".

Principal motoriste des Armées, Arquus poursuit des réflexions entamées il y a près de vingt ans, en partie matérialisées au travers du démonstrateur VAB Mk3 Electer, et repositionnées depuis plus d’un an dans le contexte du MGCS. Arquus pousse tout particulièrement sur l’hybridation parallèle, solution la plus à même de répondre aux contraintes d’un emploi militaire. Elle permet en effet de disposer d’un mode dégradé dans lequel l’arrêt d’un type de propulsion (accident, panne sèche, etc) est automatiquement et entièrement remplacé par le second. Cette vision, la plus pertinente selon l’industriel versaillais, n’est néanmoins pas partagée par tous. "Nous disposons de briques technologiques. Nous sommes capables de proposer des motorisations de l’ordre de 1200 cv mais aussi de travailler sur l’hybridation avec des machines qui peuvent produire environ 200 Kw en pic. Elles peuvent être couplées, on peut en mettre deux, trois, etc. Ce ne sont pas des systèmes très encombrants. Nous sommes donc en mesure d’apporter des solutions d’hybridation pour ces nouveaux chars de combat d’une façon extrêmement pragmatique en s’appuyant sur des technologies civiles adaptées aux besoins militaires. Avec comme avantages le coût, parce que nous n’avons pas à développer des solutions spécifiques, la robustesse, la fiabilité, la réduction de la consommation", nous explique Arquus.

Du côté d’Hensoldt

Au sein de l’entreprise allemande Hensoldt Optronics GmbH, il existe depuis quasi un an un « head of MGCS Programme », signe parmi d’autres de l’importance accordée à ce programme. Plusieurs axes d’efforts sont ainsi lancés en parallèle, l’entreprise visant officiellement le tiercé FCAS/MAWS/MGCS pour placer certaines de ses technologies.

Pour MGCS, le point d’effort est sur les contre-mesures, l’électro-optronique et les senseurs embarqués/déportés avec des technologies qui existent déjà et d’autres « en voie de développement », selon l’entreprise. Des doutes légitimes peuvent être émis sur le caractère de « rupture » d’une technologie disponible en 2020 et entrant en service en 2035 au mieux.

Vue d’artiste de l’intégration du système SETAS sur un Leopard 2. Crédits Hensoldt.

Parmi les éléments avancés, citons :

- SETAS (See Through Armour System): un système de « vision au travers du blindage ». Basé sur des technologies ITAR-free, c’est un système électro-optique jour/nuit à très haute résolution (comparable à l’œil humain, selon l’industriel) et à 360°. Il permet la surveillance du périmètre mais aussi la détection et l’identification de menaces dans le rayon opérationnel des systèmes d’armes grâce à un champ de vision horizontal à 360° et vertical à 45° pour la vision thermique et 78° pour la vision de jour. Face à du personnel, il permet la détection de jour à 900m, la reconnaissance à 300m et l’identification à 150m. De nuit la détection passe à 300m, la reconnaissance à 100m et l’identification à 50m. Avec une capacité de retour d’images sur pratiquement n’importe quel HMI, de l’écran standard aux tablettes et lunettes connectées. L’architecture est ouverte et modulaire, pour faciliter l’intégration sur toute future plateforme blindée et pour la compatibilité avec d’autres systèmes EO/IR. Il peut être optionnellement renforcé par l’intégration d’une capacité d’analyse automatique de l’image, ajoutant un indicateur de mouvement de cible, le suivi d’objets, etc. Enfin, il permet le partage de données entre plusieurs véhicules, et peut également être couplé à d’autres senseurs, tel qu’un système de détection de départ de coup, un détecteur laser, une caméra hémisphérique pour la fusion de données et réalité augmentée. Les premières briques ont été présentées en 2018 à Eurosatory et évaluées sur base d’un Piranha, pour un système disponible à partir de 2020, et une production en série programmée pour 2021.

- VADR : une capacité d’observation déportée par micro-drone, ici fondée sur le drone VADR de la filiale EuroAvionics de Hensoldt. Il offre une possibilité d’emport variée, dont différents senseurs (gimbal EO/IR, caméra multispectrale, Lidar) et effecteurs (brouilleur et lance-filet anti-UAV). Il est garanti pour 8kg de charge utile, une capacité BVLOS, et une autonomie de 40 min. Le design reste encore en cours d’affinage. Sont d’ores et déjà prévues des fonctions d’autopilotage et de liaison de données nativement compatibles avec tous les produits de la gamme Hensoldt. Les missions principales envisagées sont la reconnaissance et la surveillance du champ de bataille, la détection de cible au-delà de la vue directe, le relais de communication et la lutte contre les UAV.

- MUSS (Multifunctional Self-Protection for Vehicles): un système de protection actif non-cinétique conçu pour contrer les menaces de type ATGM et munitions guidées laser. Le volet détection est constitué de quatre senseurs hybrides passifs (alerte missile et laser en un seul contenant). Chaque tête contient un senseur d’alerte ATGM opérant sur base du rayonnement UV produit par le panache du missile et un senseur d’alerte laser. Toutes les données sont transmises en continu vers un processeur central qui prendra la décision d’activer un brouilleur IR et d’initier les lance-pots fumigènes. Le brouilleur offre une capacité de riposte à 360°, son alignement et son activation sont déterminés par le processeur central en fonction des coordonnées reçues. Il s’avère surtout efficace contre les missiles à visée optique/IR/laser, en faussant le positionnement de la cible. La protection est renforcée par deux lance-pots fumigènes, dont des munitions pyrotechniques pour brouiller les missiles à guidage IR. L’utilisation est présentée comme « illimitée » car basée principalement sur une absence de « munition », ce qui permet en plus d’éviter les dommages collatéraux constatés avec les systèmes de défense active « hard-kill ». Le système est considérée comme opérationnel aujourd’hui sur les véhicules Puma.

- · Counter-UAV : Toujours sur le volet protection, l’entreprise met en avant des solutions C-UAV mais reste plutôt flou concernant le ou les systèmes pertinents. Avec une miniaturisation éventuelle de la gamme de brouilleurs Xpeller.

Des industriels travaillant en parallèle sur d’éventuelles briques technologiques

D’autres entreprises pourraient être associées à moyen terme, pour certains aspects. Ainsi, il est évoqué l’intérêt d’Arquus (motorisation, robotique, maintenance…), Thales (capteurs/senseurs, vétronique…), Cilas (laser, capteurs…), MBDA (missiles sol-air, missiles sol-sol…), Safran (capteurs, optronique…), Lacroix (contre-mesures, protection, etc.), Moog (stabilisation de tourelles, actionneurs, etc.), etc.

Notamment pour certaines parties comme :

- La propulsion (hybridation, etc.) et l’énergie (propulsion de véhicules lourds, production, stockage, architecture, hybridation, piles à combustible, etc.), voir au-dessus ;

- La robotique (modules télé-opérables et autonomes, flotte de robots, porteurs de systèmes, d'équipements ou de personnels, etc.) ;

- Le combat collaboratif ;

- Des solutions de déplacement (platooning, convois automatiques, etc.) ;

- La maintenance prédictive (capteurs, logiciels, etc.) ;

- Des capteurs divers (optronique, etc.) ;

- Etc.

Ainsi, et sans en faire là aussi une liste exhaustive, il est également possible de citer, à l'étranger :

- Dans le cadre du programme MGCS mais aussi CIFS, Leonardo s’interroge sur les capacités qu’Oto Melara pourraient proposer (l’électronique, les munitions et les tourelles). Sans que des discussions ne soient encore considérées comme très avancées.

- D’autres industriels se positionnent, comme l’entreprise allemande ESG Group avec les évolutions attendues de l’ESG Tactical Camera Monitor System (dit TaKaMoS) pour une situation 360° autour des véhicules.

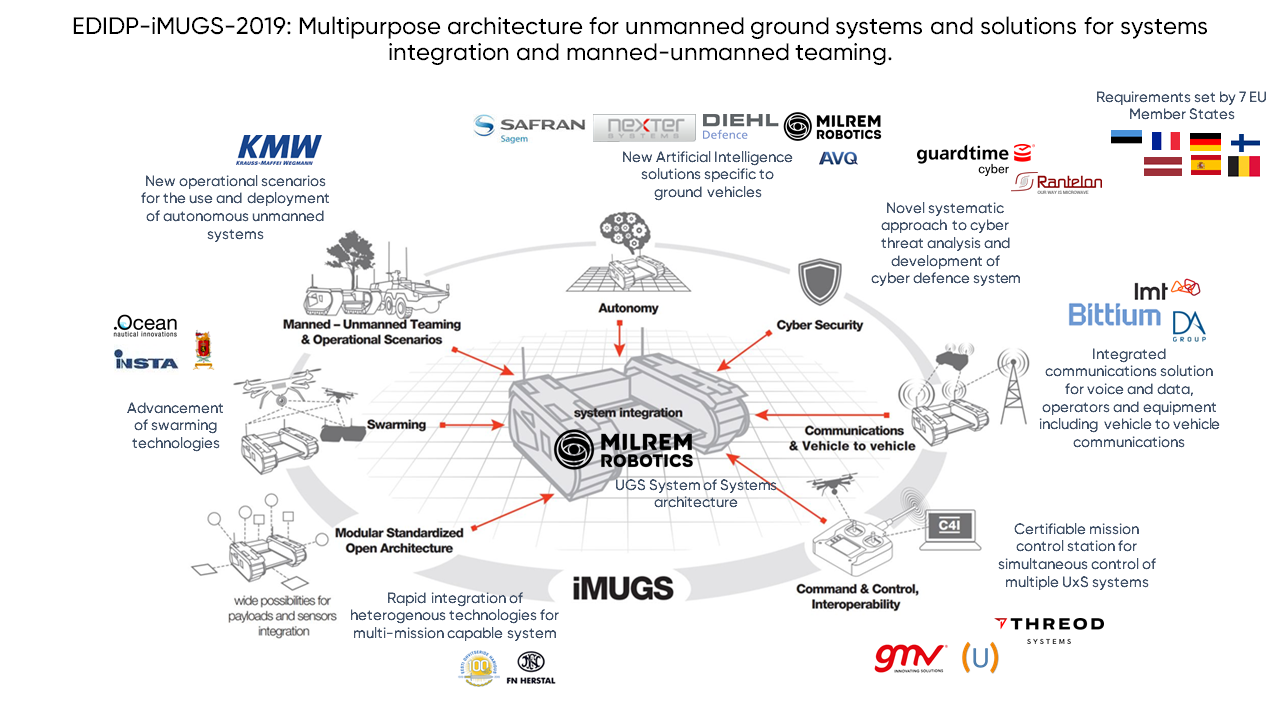

- Autre entreprise sur la brèche, Milrem Robotics, allié en France avec le groupe CNIM pour proposer éventuellement quelque chose, et travaillant également avec Nexter (cf. récent programme européen MUGS pour développer un standard européen avec des senseurs, charges, systèmes de communication, de commandement et de contrôle, où se retrouvent plusieurs industriels intéressés par le programme MGCS). Notamment, par exemple, autour du Robotic Combat Vehicle (RCV), robot équipier connu sous le nom de Type-X et dont la maquette devait être dévoilée à Eurosatory. Avec un prototype armé prévu d’ici fin 2020, et des tests de mobilité en octobre de la même année.

- Saab, qui a notamment des offres dans le domaine du camouflage actif / passif, ou dans le domaine des capteurs (radars, par exemple).

50 commentaires:

La première marche pour le combat robotisé: https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/17/le-programme-scorpion-pour-une-guerre-robotisee_6043165_3210.html

Qui a suscité des interrogations vu la capacité de brouillage de certains de nos adversaires potentiels:

https://www.athena-vostok.com/scorpion-un-choix-sans-retour-qui-engage-larmee-de-terre-pour-des-decennies

La discussion autour des calibres des véhicules Scorpion a eu lieu:

https://www.areion24.news/2020/05/27/appui-dinfanterie-le-retour-aux-calibres-lourds/

Et l'IFRI a fait un fabuleux travail de synthèse sur la survavibilité sur le champ de bataille:

https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-strategique/survivabilite-champ-de-bataille-entre-technologie

Les restructurations d'entreprises européennes du secteur vont être très douloureuses:

https://forcesoperations.com/quel-avenir-pour-la-filiere-europeenne-des-blindes/

Le projet MGCS ne concerne pas que le char lourd, mais également des véhicules blindés chenillés d'accompagnement ce qui revient sur une exception française:

https://www.linkedin.com/pulse/la-monoculture-de-roue-yann-boivin

http://www.opex360.com/2020/05/22/berlin-a-notifie-le-premier-contrat-pour-les-etudes-darchitecture-du-futur-char-franco-allemand/

Car malgré toutes les armes créént pour le détruire, le char est présent sur tous les champs de bataille du globe:

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/marc-chassillan-dans-guerres-actuelles-il-y-a-chars-partout-145371

Les États-Unis avec leur budget gargantuesque ont prévus un programme de chars moyens:

http://www.opex360.com/2020/04/27/general-dynamics-land-systems-a-devoile-son-nouveau-char-leger-pour-le-programme-mpf-de-lus-army/

Avec un objectif de les droniser à moyen terme:

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/01/13/robotic-combat-vehicle-medium-textron-et-qinetiq-vont-fourni-20791.html

L'Allemagne a clairement annoncé qu'elle défendra ses industriels dans la crise financière énorme qui menace.

Dix milliards d'euros sont posés sur la table.

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/ministere-armees-priorite-est-consolider-loi-programmation-militaire-218701

Prenons l'exemple d'Hensoldt:

https://blablachars.blogspot.com/2020/06/boxer-anti-drone.html

https://www.meta-defense.fr/2020/06/22/pour-ses-chasseurs-typhoon-lallemagne-se-dote-de-radars-aesa-fabriques-par-hensoldt-au-detriment-des-programmes-europeens/

Dans tous les compartiments du jeu et pour tous les industriels d'outre-Rhin, c'est la même chose:

https://blablachars.blogspot.com/2020/06/4000-camions-pour-la-bundeswher-2.html

Il n'y a qu'à Paris que l'on parle amoureusement d'un couple franco-allemand:

https://infoguerre.fr/2019/03/renaissance-dune-vision-conquerante-de-lallemagne/

Officieusement, c'est moins naïf:

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/quand-defense-francaise-craint-germanisation-134146

En attendant, comme poire pour la soif, la rénovation du Leclerc est lancée:

https://blablachars.blogspot.com/2020/06/renovation-du-char-leclerc.html

En tout cas, il n'y aura pas de système "hard kill" pourle Leclerc XLR. Peut être pour le MGCS?

https://blablachars.blogspot.com/2020/05/hard-kill-francais.html

Pour ses futurs Robotic Combat Véhicles, les États-Unis ont choisi Kongsberg:

https://blablachars.blogspot.com/2020/07/kongseberg-encore-et-toujours.html

Le canon de 30 mm a l'air d'être bien parti pour remplacer "la doucette" les nouvelles munitions pour canon à chaîne de Northrop Grumman sur les véhicules accompagnant l'infanterie:

https://blablachars.blogspot.com/2020/07/northrop-grumman-devloppera-les-futures.html

Les allemands ont également pensé à incorporer au projet un système de transmissions:

https://forcesoperations.com/quest-ce-que-d-lbo-le-scorpion-allemand/

Les États-Unis vont mettre leurs M1A2SEPV modernisés sur le marché de l'occasion.

Le successeur prévu aurait un canon de 130 mm, un produit allemand:

https://blablachars.blogspot.com/2020/08/un-acronyme-ne-pas-oublier.html

L'Allemagne favorise ses industriels, what else?

https://forcesoperations.com/rheinmetall-defence-ne-connait-pas-la-crise/

Les anglais ne feront pas le coup du Tempest en matière de chars:

https://www.meta-defense.fr/2020/08/25/les-armees-britanniques-pretent-a-se-passer-de-ses-chars-challenger-2-pour-se-specialiser-dans-le-soutien/

Vu les évolutions des armes anti-chars, ce projet de MGCS c'est préparer la guerre d'hier...

https://www.nae.fr/integration-du-missile-brimstone-de-mbda-sur-le-drone-protector-2/

https://www.air-cosmos.com/article/inde-cration-dune-joint-venture-pour-les-munitions-rdeuses-22585

Le polonais est grognon:

https://www.meta-defense.fr/2020/09/09/faute-de-mgcs-la-pologne-pourrait-se-tourner-vers-le-k2-black-panther-sud-coreen/

Il y a tout un travail autour de la mobilité de ces monstres:

https://blablachars.blogspot.com/2020/07/quelle-mobilite-pour-les-nouveaux-chars.html

https://raids.fr/2019/10/08/bientot-200-m-de-pfm-f2-fournis-a-larmee-de-terre/

Ainsi que de leur protection vu que ce sont des cibles de haute valeur:

https://www.air-cosmos.com/article/comment-larme-de-terre-planche-sur-sa-dfense-sol-air-rapproche-23192

https://www.air-cosmos.com/article/cs-group-ralise-une-dmonstration-de-son-approche-anti-drones-23580

Face à plusieurs capteurs:

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2019/02/14/camouflage-le-ministeres-armees-veut-reduire-la-signature-des-grands-vehicu.html

C'est amusant pour les véhicules d'accompagnement du MGCS, parce que même dans les pays ayant conservé des véhicules chenillés, la roue fait une percée remarquée dans l'artillerie:

https://www.areion24.news/2020/08/25/lartillerie-na-pas-tire-son-dernier-obus

Le refus de la participation de la Pologne ferait le bonheur de la Corée du Sud:

https://www.meta-defense.fr/2020/10/02/la-coree-du-sud-sort-le-grand-jeu-pour-vendre-son-char-k2-black-panther-a-la-pologne/

Le refus pour l'Italie inspire plutôt à ce pays l'envie de dépenser l'argent des fonds européens chez les anglo-saxons mais dans la troisième dimension.

Que ce soit carrément les entreprises US:

https://www.meta-defense.fr/2020/09/28/litalie-veut-participer-au-programme-fvl-de-lus-army-avec-laide-europeenne/

Ou le Tempest anglais:

http://www.opex360.com/2020/09/27/grande-beneficiaire-du-fonds-de-relance-europeen-litalie-envisage-de-doper-son-industrie-de-defense/

Enfin, si les fonds sont accordés car en Europe, il l'unanimité sur certaines décisions:

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/26/varsovie-et-budapest-bloquent-le-plan-de-relance-europeen-pour-obtenir-l-abandon-des-mesures-liees-a-l-etat-de-droit_6053679_3210.html

Plutôt que de fairz des usines à gaz avec des projets pharaoniques qui resteraont à pourrir dans des hangars sans avoir de mobilité, tout cela pour tout donner au final aux industriels allemands... il vaudrait mieux donner un véhicule adapté aux soldats français pour le combat:

https://forcesoperations.com/six-pays-sunissent-pour-un-nouveau-chenille-tout-terrain

On paye par nos morts et nos blessés les entrechats de danseuses des salons parisiens.

L'interopérabilité est dans tous les discours, notamment avec le projet Titan:

https://www.areion24.news/2020/09/22/titan-le-projet-capacitaire-de-larmee-de-terre-structurant-les-quinze-annees-a-venir/

Pourtant le cloud européen ne peut se passer d'acteurs américains pour se construire et de composants produits en Asie:

https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/un-cloud-europeen-tres-allemand-et-americain-1143792

Un entrisme américain en terme de technologie qui n'est pas propre à la défense, avec la Chine en embuscade:

https://www.intelligenceonline.fr/surveillance--interception/2020/09/17/la-plateforme-de-big-data-de-saagie-interesse-de-plus-en-plus-le-renseignement,109607265-art

Des sous pour les démonstrateurs:

https://forcesoperations.com/200-me-pour-le-programme-mgcs-en-2021/

La guerre en Ukraine a rappelé à certains quelques petits détails:

https://euro-sd.com/2020/08/articles/17914/the-donbas-conflict-and-the-future-of-armoured-warfare

https://www.areion24.news/2020/10/05/leurope-et-la-guerre-le-retour-du-refoule/

En attendant ce ne sera pas la joie pour les tankistes français:

http://www.opex360.com/2020/10/27/scorpion-la-renovation-des-chars-leclerc-risque-detre-beaucoup-plus-couteuse-que-prevue/

L'Italie et la Pologne n'ont pas réussi à faire partie du projet MGCS, du coup il y a cette proposition transalpine:

https://www.meta-defense.fr/2020/11/03/litalie-propose-a-la-pologne-la-conception-commune-dun-char-lourd-europeen/

D'un autre côté, vu la déclaration d'AKK, il va falloir du grand vent pour enlever les cornes...

https://www.meta-defense.fr/2020/11/02/lallemagne-tourne-definitivement-le-dos-a-lautonomie-strategique-europeenne/

Ce sont les américains qui donnent le La et ils vont vers les véhicules sans équipage:

https://www.meta-defense.fr/2020/11/10/lus-army-precise-ses-ambitions-robotiques-sur-le-champs-de-bataille/

C'est un autre partenaire que le Royaume-Uni:

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-cerfa/cooperation-matiere-darmement-entre-france-lallemagne-un

Chiche...

https://forcesoperations.com/un-rapport-europeen-invite-a-defragmenter-les-flottes-de-chars-de-combat/

Peut-être qu'il y aura une version low-cost:

https://blablachars.blogspot.com/2020/11/mais-ou-est-donc-passe-leuro-mbt.html

On ne peut pas dire que je sois d'accord avec l'auteur de l'article sur l'EMBT ;)

Le marché européen excite en tous cas les convoitises:

https://blablachars.blogspot.com/2020/12/chasse-croise-germaon-coreen-suite-et.html

En tout cas, l'histoire du projet MGCS n'est pas un long fleuve tranquille...

https://blablachars.blogspot.com/2020/12/chasse-croise-germaon-coreen-suite-et.html#comment-form

Un sujet bien étudié au jour d'aujourd'hui:

https://www.meta-defense.fr/2020/12/02/le-programme-de-char-mgcs-repond-il-aux-enjeux-operationnels-et-industriels-franco-allemands/

En même temps, si les auteurs des 2 derniers articles pouvaient se renseigner (à la fois sur la (dé-)composition du programme MGCS et des systèmes et sur l'état d'avancement d'E-MBT qui est loin d'être celui décrit par l'article mentionné), cela pourrait changer bien des choses dans leur analyse ;)

Ça sent la prise de pouvoir par le biais des sous-traitants "Léopard 2"

https://forcesoperations.com/suede-pays-bas-italie-etc-ces-pays-que-lallemagne-souhaite-integrer-a-mgcs/

Le blietzkrieg version industrielle:

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-allemand-frank-haun-sera-le-seul-maitre-a-bord-de-knds-866564.html

La question se pose avec acuité:

https://www.meta-defense.fr/2020/12/15/la-france-sacrifie-t-elle-une-partie-de-son-industrie-defense-sur-lautel-de-la-cooperation-avec-lallemagne/

La question se pose aussi sur l'autre projet "to big to fail" franco-allemand,le SCAF.

https://www.meta-defense.fr/2020/12/14/les-ambitions-technologiques-du-programme-europeen-scaf-sont-elles-excessives/

@ anonyme (pas vraiment simple ces commentaires à base d'URL dans tous les sens avec comme pseudo "anonyme"...) : La question se pose avec acuité, selon vous ? Ce n'est pas en faisant des calculs d'apothicaires à base de pourcentages ("Je compte 20, j'ajoute 10, je retiens 30, je divisie par 3, j'ajoute 4 et je trouve un % appelé X, et je tire une conclusion. Et ensuite ?"), réfléchir sans jamais prendre en compte ce qui a été réalisé sur le plan industriel, limiter la question KNDS à la question MGCS, etc. que l'on peut, selon moi, tirer une quelconque conclusion. Ah oui, c'est vrai, la solution et de lancer un Xème programme de char médian (en plus de tous les autres programmes que les articles de l'auteur de Méta Défense appelle à lancer tous les 2 jours) qui permettra de donner un nouveau businss model aux industriels de défense. Un peu de sérieux.

Ça devient... l'auberge espagnole:

http://www.opex360.com/2021/01/12/le-royaume-uni-envisage-de-rejoindre-le-projet-de-char-franco-allemand-en-tant-quobservateur/

Il y a un beau dossier de 10 pages sur le MGCS dans le magazine Raids ce mois-ci:

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/01/28/le-magazine-raids-n-415-fait-le-point-sur-la-securite-des-fo-21838.html

Il y a donc deux projets de chars de bataille en Europe: le MGCS et l'EMBT.

https://www.meta-defense.fr/2021/02/01/le-char-embt-de-knds-sera-bien-plus-quun-demonstrateur-industriel/

On a le projet proposé par l'entreprise allemande Hensold:

https://mobile.twitter.com/ForcesOperation/status/1358794823868817408

C'est pas le grand amour en ce moment:

https://www.lopinion.fr/edition/international/industrie-defense-ca-coince-a-tous-etages-entre-france-l-allemagne-235715

On peut regarder ce que font les israéliens, dans le cadre d'un théâtre urbain:

https://blablachars.blogspot.com/2021/01/les-blindes-du-futur-par-rafael.html

Le téléphone sonne...

https://www.forcesoperations.com/un-entretien-pour-que-mgcs-puisse-passer-la-seconde/

C'est un lieu commun avec ces projets:

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/char-franco-allemand-les-negociations-prennent-du-retard-1298036

Il faut comprendre l’état réel des armées en Europe, notamment en Allemagne.

La Bundeswehr, on peut en soulever un coin du voile derrière pour cerner un peu mieux le contexte de toutes ces annonces, car l’Allemagne developpe une intégration des moyens militaires avec les Pays-Bas en particulier, mais aussi plus largement le Benelux,… dans le but de vendre du matériel militaire allemand.

Quelques infos sur l’état des l’armée outre-Rhin:

En un mot, selon tous les rapports allemands accessibles, la Bundeswehr elle-même estime qu’elle est actuellement une armée qui n’est apte ni au combat ni à la guerre.

https://blablachars.blogspot.com/2020/12/avis-de-tempete-sur-la-dto-des.html

Le constat est à la fois très grave et lucide (cette lucidité étant à l’honneur des allemands).

Son plan stratégique de progrès, baptisé Heer 4.0 (il est accessible ici en version finale intégrale pour 1,5€ : http://esut.de/2021/02/fachbeitraege/25235/das-heer-4-0-auf-dem-weg-in-das-jahr-2032/) prévoit la mise sur pied d’UNE brigade mécanisée opérationnelle en 2027 et trois à partir de 2032 (http://esut.de/wp-content/uploads/2019/07/Der-Aufwuchs-des-Heeres-im-F%C3%A4higkeitsprofil-bis-2031.jpg ).

– On découvre au passage des détails via l’audit qui a motivé ce plan 2032 :

– Aucune des brigades actuelles composant l’armée allemande n’est considérée comme opérationnelle et apte au combat. La qualification OTAN VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) censée refléter l’état de préparation au combat sous préavis très court, n’a été obtenue par l’Allemagne en 2019 qu’au prix de cannibaliser des ressources d’autres brigades pour équiper la brigade test afin de passer l’examen. Ressources qui ont été rendues ensuite à leurs unités respectives.

Le fait que ce procédé ne marchera pas une deuxième fois en 2023 a déjà fuité dans la presse allemande.

– La seule brigade disposant de certaines capacités appartient à la 10e Panzerdivision et c’est …la brigade franco-allemande. Elle dispose de capacités dans le domaine de la reconnaissance offensive, mais sa construction politique interdit à la Bundeswehr de s’en servir seule.

– Le taux de disponibilité des chars (Puma) est catastrophique. Le problème est identifié, c’est la motorisation trop légère (couple 2200 Nm au lieu de 3000 Nm minimum pour manoeuvrer).

Et l’origine de cette motorisation trop légère est aussi identifié : c’est le cahier des charges qui imposait au Puma d’être aérotransportable par A 400 M.

Résultat = le MCO s’envole et devient incontrôlable.

Pour les autres catastrophes de la DTO allemande, il y a aussi des rapports:

– Le taux de disponibilité des Tigre est lui aussi très bas. Le problème identifié est l’extrême lourdeur bureaucratique des processus de maintenance.

L’industriel Airbus a sa part de responsabilité, mais l’essentiel du problème se trouve au sein de la Bundeswehr. Quelque soit le futur hélico, Apache, Tigre 3 ou autre, le problème perdurera tant que la Bundeswehr ne le prendra pas à bras le corps.

– Les auditeurs se sont aperçus que les motivations des autres pays à forger des divisions communes avec les allemands (Pays-Bas, Hongrie…) étaient essentiellement de pouvoir accéder à de la formation et de l’entraînement à moindre frais en Allemagne.

Elles font des divisions communes mais elles gardent le contrôle d’emploi de leurs forces.

Les différences de compétences sont parfois notables en faveur de ces pays (par ex. les Korps Mariniers néerlandais, équivalents des RIMA les régiments d’infanterie de marine français, sont plus qualifiés opérationnellement que leurs homologues allemands et n’ont pas besoin de progresser vis-à-vis d’eux).

L’Allemagne tente d’obtenir des contreparties économiques en imposant du matériel allemand à ces pays, mais avec un succès relatif.

En bref, la Bundeswehr, une armée en devenir, lucide et qui se cherche, pas assez performante pour être un véritable levier politique.

Cela oblige les politiques allemands à faire pression uniquement via (ou sur) l’industrie de défense, pour bouger leurs fournisseur et leurs partenaires.

https://blablachars.blogspot.com/2020/12/invitation-allemande.html

C’est le Bundestag qui a le dernier mot, pas les généraux, car c’est lui qui détient les crédits d’engagement.

Et il les dépensera avec une seule idée : préserver les emplois en Allemagne.

A moins que Boeing ne fasse assembler l’Apache entièrement en Allemagne…

Cela explique (en partie) la fébrilité allemande à vouloir à tout prix contrôler les échéances industrielles du futur MGCS, quitte à faire pression politiquement sur le partenaire français.

Berlin et Londres discuteraient:

http://www.opex360.com/2021/04/24/berlin-discute-du-futur-char-de-combat-franco-allemand-avec-londres/

Le projet MGCS devient... une auberge espagnole:

https://blablachars.blogspot.com/2021/05/mgcs-peut-on-encore-parler-de-char.html

La vieille utopie de mener de front tous les programmes en solo... Plaisante idée (quand elle est prise programme par programme, et sans doute plus réaliste... quoique) mais il va falloir rapidement faire le tri dans la (trop) longue liste de priorités si il faut tout mener de front... Et 1 porte-avions par ici, 100 appareils de combat par là, et 300 chars ici, etc.

Il y a plus de rebondissements que dans Game of Thrones avec le MGCS:

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/mgcs-chars-du-futur-et-si-le-programme-franco-allemand-accueillait-un-quatrieme-partenaire-900032.html

Un char de combat a de nombreux rôles qui ne peuvent être circonscrit au combat du char contre un char.

*La véritable question dans cette affaire est celle-ci:

Une fonction non prééminente doit elle dicter les caractéristiques de notre futur char ou doit on les définir en fonction des emplois les plus courants ou les plus probables ?

Le coût des armes occidentales est souvent grevé par la satisfaction de performances marginales pour faire plaisir à des intérêts particuliers qui n’ont rien à voir avec l’intérêt militaire de la chose…

Entre le projet "Panther" de Rheinmetall et le destin funeste promis à l'Euro MBT, dur de voir un avenir meilleur pour le MGCS.

Avec les images de carcasses de véhicules fumantes en provenance d'Ukraine depuis le 24 février 2022, la mort du char est réannoncée, tout en faisant semblant de ne pas voir les RETEX sur les hélicoptères et leurs vols "tactiques" contrariés par la profusion de MANPADS ou l'absence de maîtrise totale du ciel du fait de matériels anti-aerien plus sérieux.

Allez, un petit côté de projecteur sur les véhicules blindés:

https://www.frstrategie.org/publications/defense-et-industries/quels-blindes-pour-conflits-futurs-2022

Pour mémoire.

Camille.

RHEINMETALL a fait un petit truc, qu'ils comptent bien vendre malgré sud-coréens et américains...

https://blablachars.blogspot.com/2022/12/le-kf-51-la-conquete-de-lotan.html

Le but de la prochaine LPM 2024-2030 est de préparer la fin des 220 Leclerc et l'arrivée de 100 MGCS pour l'armée de terre française: https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-prochaine-loi-de-programmation-militaire-doit-etre-l-occasion-de-changer-de-logiciel-rapport-senatorial-951098.html

Sachant que sur notre nombre théorique de Leclerc, seul 36 chars de combat sont en état de marche:

https://atlantico.fr/article/decryptage/defense-francaise--nos-guerriers-sont-prives-d-armement-yvan-stefanovitch

Et que les allemands ne comptent pas attendre de se faire tailler des croupières par les américains et les sud-coréens...

https://blablachars.blogspot.com/2023/02/lynx-et-panther-en-ukraine-un-simple.html

En avant comme la Lune...

Alors que les italiens s'ajoutent à la longue liste des clients du Léopard 2 pour remplacer leurs Ariete, c'est toujours la même foire aux chausses-trappes pour le MGCS:

https://www.opex360.com/2023/07/10/les-etats-majors-francais-et-allemands-vont-devoir-harmoniser-leurs-attentes-sur-le-futur-char-de-combat/

La suite au mois de septembre 2023:

https://www.forcesoperations.com/mgcs-le-lancement-de-sads-2-attendra-encore-un-peu/

En attendant 2025:

https://www.forcesoperations.com/mgcs-pas-dabandon-et-un-point-de-situation-en-2025/

C'est déraisonnable de courir ainsi derrière les industriels de l'armement allemands décomplexés au point de le dire sans trop se cacher: ils n'ont pas besoin des français.

Bilbon, la chenille ne redémarre pas

Enregistrer un commentaire